7.分解能について

倍率の話の中で分解能というのは口径に比例して細かく見分けることができるようになり、

分解能(″) = 115.8(″) ÷ 口径(mm)

というドーズの限界と呼ばれる式で計算できるというお話をしました。

それではなぜ、口径が大きくなると分解能が高くなり、より細かいものが見えるようになるのでしょうか?

ひとくちで言うと、レンズの口径が大きくなるほど、レンズの外周で回折される光の比率がレンズの面積に対して小さくなるからです・・・(難しいですね・・・)

・・・もう少し詳しく説明します。

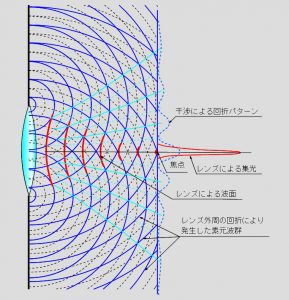

下の図はレンズにより光が集光される過程の光の波面(本シリーズの4章「屈折とは」についてを参照)と、レンズの外周で回折された「素元波」の広がるようすを示しています。(少しごちゃごちゃですみません・・)

レンズにより波面は同心円弧状に収束され、焦点で一番小さくまとまります。

一方、レンズの縁で回折された光は、縁を起点として同心円状に広がってゆきます。

同心円状に広がった光は干渉を起こし、部分的に明るい場所が(環状に)できます。

これがレンズにより集められた光が完全に点に収束しない理由です。

さてここで、口径が小さいときと、大きいときとで、この回折の影響がどのように変わるか考えてみたいと思います。

たとえば、口径50mmと100mmの望遠鏡で考えると、

レンズの面積は50mmに対し100mmは4倍です。

また、外周の長さ(円周)は50mmに対し100mmは2倍です。

つまり口径が倍になるとレンズの面積は4倍で、円周は2倍ですから、面積に対する外周の影響は2分の1になると考えることができます。

レンズの面積が大きくなればなるほど、外周の光の乱れの影響が面積当たりでは小さくなって、分解能が高くなってゆくのです。

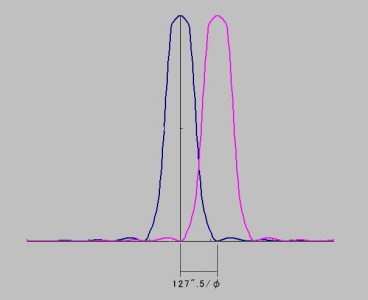

光学の難しい数式を使って理想的に作られた(収差のない)レンズで星の光を収束させると下の図のような断面の明るさのグラフが描けます。

このグラフは上の図のレンズによる集光と干渉による回折パターンを合成(加算)したものです。(詳細は割愛しますがフランホーフェルの回折現象と呼ばれる理論です。 厳密には光の波長ごとに横軸が変わりますが、ここでは人間の暗所視の感度のピーク=507nmを基準に考えます。)

焦点のピークの明るさから、第1極小と呼ばれる最初の明るさゼロの部分

までの半径は下式で算出できます。

ε = 127″.5 ÷ 口径(mm)

この式で表されるεだけ離れたところに、同じ明るさの、同じ色の星があったと

すると、ピンクの線で表したグラフになり、「多分、分離して見えるだろうなぁ」

と推測することができます。

この限界値をこういった研究をしたレイリーさんにちなみレイリー・リミットと

呼びます。

ドーズの限界よりも少し広い角度ですが、レイリー・リミットは理論値、

ドーズは実験値といった違いで、目の良い人なら理論値以上も見分けられる

ということなのだと思います。

同じ口径の屈折望遠鏡と反射望遠鏡を比較した場合、ほとんどの場合、屈折望遠鏡の方が良く見えます。

反射望遠鏡は主鏡で集めた光を筒外に導き出す必要があるため、どうしても光路上に斜鏡とか副鏡を配置しなければなりません。

言うなれば光路上に邪魔者があり、この邪魔者でも光の回折が発生して焦点像を劣化させるので、小さな望遠鏡では反射は同口径の屈折に勝てないということが起こります。

屈折と同等の性能を得るためにはより大きな口径が必要ですが、そうしてもほとんどの場合反射の方が安く入手できるので、それほど悩む必要はないですね・・・