今日もまた曇り・雨の一日に逆戻り・・・・

さて「天体望遠鏡入門講座」ゴールデンウィーク中にパタリと停止したままでしたが再開します。

今日は反射望遠鏡についてです。

第一章 概論

1-5.屈折望遠鏡と反射望遠鏡について

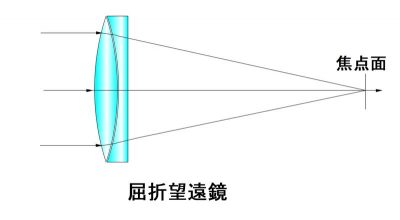

天体望遠鏡の光学系として様々なタイプのものがあるのですが、大きくは屈折系と反射系に別れます。

天体の光を焦点に集めるための主たる光学素子としてレンズを用いるのが屈折望遠鏡、反射鏡を用いるのが反射望遠鏡です。

望遠鏡として親しみやすいのはどちらかというと屈折望遠鏡だと思います。

筒の先端にレンズがあって、手前に焦点を結びます。

単に望遠鏡と言えばこんな形の物を連想される方が多いと思います。

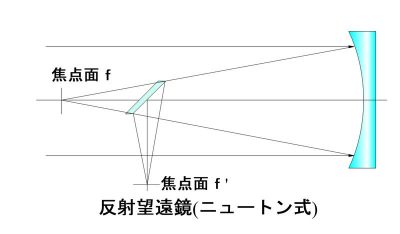

一方、反射望遠鏡は凹面鏡で光を焦点に集める方式です。

上は反射望遠鏡の中でもっともシンプルな構成のニュートン式と呼ばれるもので、斜鏡と呼ばれる平面鏡で焦点面(f’)を筒外に引き出す構造になっています。(反射望遠鏡の発明者であるアイザックニュートンが作った形式です。)

斜鏡を用いず焦点面で観察しようと思っても身体で光を遮ってしまうので、小さな望遠鏡では副鏡を用いて焦点を筒外に出すのが一般的です。

ニュートン式はシンプルで安価に製造できることから現代でもアマチュアが好んで使うことが多いです。

入門用の望遠鏡でもニュートン式の望遠鏡は多いです。

ただ反射望遠鏡の場合、口径が小さいと鏡筒設計の余裕度がとても小さくなるので、本来の口径に見合った性能を出しにくくなる欠点があり、実際の製品でもそういうものが多いであまりお勧めできません。

反射式にはニュートン式以外にも様々な形式があるのですが、詳しくは別章で解説します。

また屈折と反射、どちらが良いのか?などについても別章で解説したいと思います。

(続く)