今日はこの夏一番の暑さ、スタパでも30℃を超えました。

スタパ前の畑ではキャベツの収穫が本格的に始まりました。

さて今日も150mmマクストフカセグレイン鏡筒「BKMAK150」レビューの続きです。

BKMAK150固有の話ではないのですが、マクストフカセグレイン型鏡筒の構造は概ね下図のようになっています。

上図は主に各種部品と光路を示すもので、鏡筒の筐体部分は省略しています。

BKMAK150を筒先側からのぞき込むと上図の雰囲気がわかると思います。

マクカセ型に限った話ではなく、カセグレイン系光学系全般に言える話なのですが、遮光筒の太さや長さ、副鏡および副鏡バッフルのサイズなどの設計は非常に難しいのです。

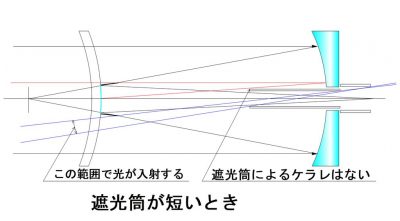

例えば遮光筒の長さが短いと・・・・

接眼部に筒先からの直接光が迷光として入射してしまい、非常にコントラストの低い見え味になってしまいます。

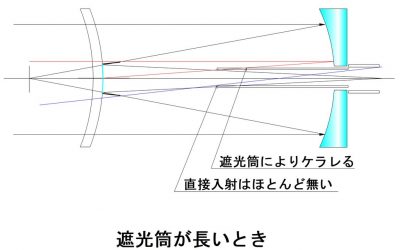

また遮光筒を長くしすぎると筒先からの迷光は防止できますが、遮光筒自身が主鏡に入射した光を遮ってしまい中央遮蔽が大きくなってしまいます。

遮光筒を極力細くすれば筒先からの迷光防止に有利ですが、遮光筒内の内面反射が大きくなりコントラストが悪くなりがちになります。

このためカセグレイン系の場合とくに口径30cm未満の小口径では接眼レンズの径により遮光筒径の下限値が限られる事もあり、設計時にあちらを立てればこちらが立たずという状況になりどこかで妥協をしなければならなくなります。

BKMAK150の副鏡径は外見上たいへん小さく見えますが、遮光筒によるケラレのため事実上は37%程度の中央遮光となっています。

下は接眼レンズ無しの状態で明るい方向に向けて鏡筒内を撮影したものです。

迷光処理や遮光筒内の内面反射は完璧ではないですが、まあまあ実用範囲だと思います。

ちなみにセレストロンのC5(F10シュミカセ)の鏡筒内を下に示します。

BKMAK150よりF値が小さく、鏡筒が短く、副鏡が大きいのですが、迷光処理や遮光筒内の内面反射はBKMAK150とほぼ同レベルなので、かなり頑張っている感じです。

中央遮蔽も36%程度でBKMAK150と同レベルです。

いずれサイドバイサイドで見え方比較をしたいと思います。(夏休みが終わってからかな・・・・)